ども。演出です。

突然ですがワタクシ「花魁」が好きです。

いつだったかひょんなことから「吉原」(といっても現在は「吉原」という地名は残っていません)を訪れ、あの街の不思議な空気に触れ、街の歴史を色々と調べているうちにすっかり魅了されてしまいました。

好きが昂じて「花魁が登場する脚本」も書いたほどです。そんなわけで今でも細細と関連書籍資料を集めて勉強しているんですが、長年、腑に落ちないものを抱えていました。

「遊女たちは皆本当に可哀想な一生を送ったのか?」

ハイ、今回はいつもと違うテイストでお送りします。ええ。

この疑問を払拭してくれそうな本を見つけました。

「秋吉聡子 著:吉原の真実 知らないことだらけの江戸風俗 (自由社ブックレット10) ¥700+税」

です。

表紙はハッキリ言ってちょっとダサいです。(スミマセン…)が、130ページ程にまとめられていてかなり読みやすいです。内容を見ると…

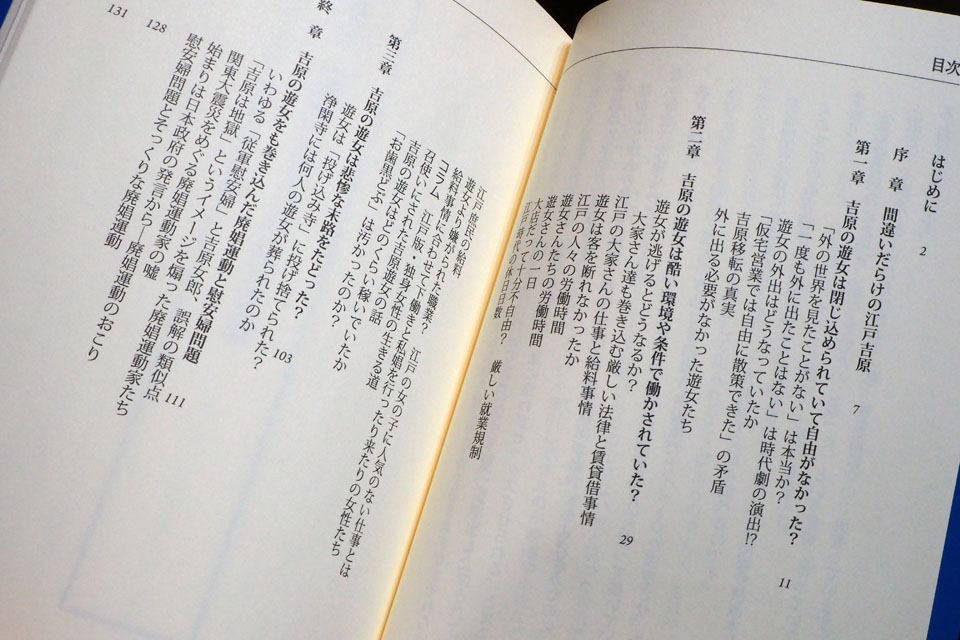

■第一章 吉原の遊女は閉じ込められていて自由がなかった?

■第二章 吉原の遊女は酷い環境や条件で働かされていた?

■第三章 吉原の遊女は悲惨な末路をたどった?

他にも目次を見ると、

■「外を見たことがない」は本当か?

■「お歯黒どぶ」は汚かったのか?

■ 遊女は「投げ込み寺」に投げ捨てられた?

など、なかなかにこれまでの吉原遊郭に対するイメージを覆してくれそうな小見出しが。早速Amazonで…と思ったら、人気書籍なのか「通常1~2か月以内に発送します。」ですって(-_-;)

「本は読みたい時が旬」なので、今回は“ヤフーショッピング”でお世話になりました。

で、読んでみての感想ですが…

「私の読みたい本ではなかった(´・_・`)」

…いやいや、コレはコレでイイんです。教養を膨らませる、より磨きをかけるものとしては得るものはあると思いますよ。

「花魁ていうのは虐げられてきた人たちだ」というステレオタイプなイメージにどっぷり浸かっている方が読んだら、充分イメージを覆してくれると思います。ちゃんとロジカルにね。

ただね。「顔」が見えないんだ。

史料をもとに数字で示し、メタ的に俯瞰しながらの解説なので、

「“遊女たち”が日々をどう“過ごした”か」

は理解できても、

「“遊女ひとりひとり”がどう“生きた”か」

は見えてこないというか。

著者の秋吉聡子さんのプロフィールを読むと、「アメリカ各地に慰安婦碑が建てられたのをきっかけに、言論活動を開始。」とあります。

なるほど、口語に近い柔らかい文体の中に時々やや押し付けがましい表現が鼻に付くのが気になったけど、気のせいじゃないのかも。でもお陰でわかりました。

私が長年抱えてきた、

「遊女たちは皆本当に可哀想な一生を送ったのか?」

「本当は違うんじゃないか?」

という思いは「人というのは良くも悪くも慣れちまう生き物だ」とか、「人それぞれの内部表現なんてェものは他人には容易に理解できるもんじゃない」という人間観に立っています。

唐突に変な喩えだけど、皆一般論として「食の安全」ってことを言うでしょう? でも一方で例えばコンビニ弁当ってのは実に沢山の添加物を積み上げた上に乗っかっているものなのは皆知ってるわけですよ。(いや、知らない人もいるのかもしれないけど…)

それで「この弁当にも得体の知れない添加物がたっぷり入ってるんだよなぁ」って言いながら食べてるわけでしょ。

魚を食うのにも「この魚も放射性物質に汚染されてるかもしれないんだよ」って言って最初は遠ざけていながら、メディアが騒がなくなるとだんだん忘れてきて、新鮮さとかお値打ち感の方に気を取られるわけで。

或いは人生の中で心揺さぶられるような出来事に遭遇して、今ありありと喜びや悲しみ、感謝の念を実感していても、そんなもの日常に押し流されていつの間にか忘却してしまうわけでしょう。

人間ってそんくらいのモンですよ。ソレが良いとか悪いとかじゃなく、そういうもんですよ。

だから遊女たちもきっとそういうふうに生きたんじゃないかと思ってるんです。私はね。で、それは傍から見て「可哀想だ」とかジャッジすることじゃないですよ。

なんだかワケの分からない話になってきましたが…。要は、遊女たちがどんな花を愛でたのかとか、何にわくわくしたのかとか、どんな無様な恋をしたのかとかね。

自分は、あの時代を生きた人たちが現代の我々とどれほど同じように心を動かしたのかに関心があるんだということがわかりました。ええ。まあ、これでも芝居屋ですから…^^;

一点。「生まれては苦界 死しては浄閑寺」に関しては目から鱗でした。実はこの有名な句。大正二年の句で、これを詠んだ花又花酔(はなまたかすい)という俳人は廃娼運動の活動家だったのだそうです。完っ全にしてやられました(;´Д`)

吉原の遊女たちに対しヘンに感傷的な想いは持っていませんでしたが。今後も吉原遊郭と花魁たちについて勉強し続けていくのにも、気をつけます。

この本は“女性”である秋吉聡子さんだからこそ書けたのではないかと思います。もし男性の著者だったら「遊女たちは別に可哀想じゃなかった」とは書き辛いですもん。

最後に、著者の秋吉聡子さん、いろいろ書きたいように書き連ねましたが勉強になりました。ありがとうございました。